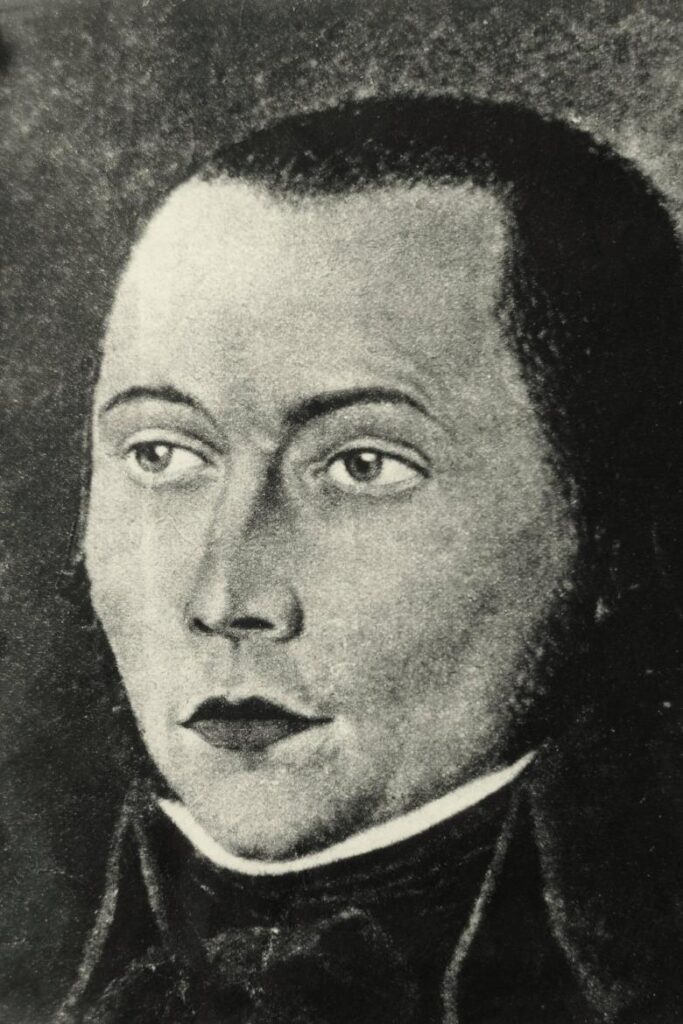

vulgo Schinderhannes, Krämer-Jacob, Jacob Ofenloch

Johannes Bückler wurde 1779 oder 1780 in Miehlen geboren. Der Räuberhauptmann Schinderhannes ist eine schillernde Figur, um die sich in Mainz und Umgebung diverse Sagen und Geschichten ranken. Noch heute wird Schinderhannes als Robin Hood Rheinhessens, der Pfalz und des Hunsrücks dargestellt. Inwieweit Johannes Bückler, alias Schinderhannes, aber tatsächlich als Verteidiger der Armen fungierte, ist unsicher. Den ihm selbst verhassten Beinamen Schinderhannes erhielt Bückler auf Grund des Berufs seines Vaters, der in seinem Heimatdorf Miehlen als Abdecker – oder Schinder – tätig war. Aus Angst vor der Bestrafung nach einem Diebstahl floh die Familie aus Miehlen und hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Bereits die Jugend Bücklers wurde von der Wanderschaft geprägt.

Seine Lehre zum Abdecker trat Bückler in Bärenbach an, wo er nach einem Diebstahl verhältnismäßig hart bestraft wurde. Auf diese Kränkung hin entschloss sich Bückler für die Laufbahn des gesellschaftsfeindlichen Verbrechers, lebte vor allem in Wäldern, die ihm weitgehend Schutz vor Verfolgung bieten konnten, und wurde bald zum Anführer Gleichgesinnter. Berühmtheit erlangte der Räuberhauptmann insbesondere durch seine mehrmalige Flucht aus Gefangenschaften, aber auch durch seine Charaktereigenschaften, zu denen Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit gezählt haben sollen.

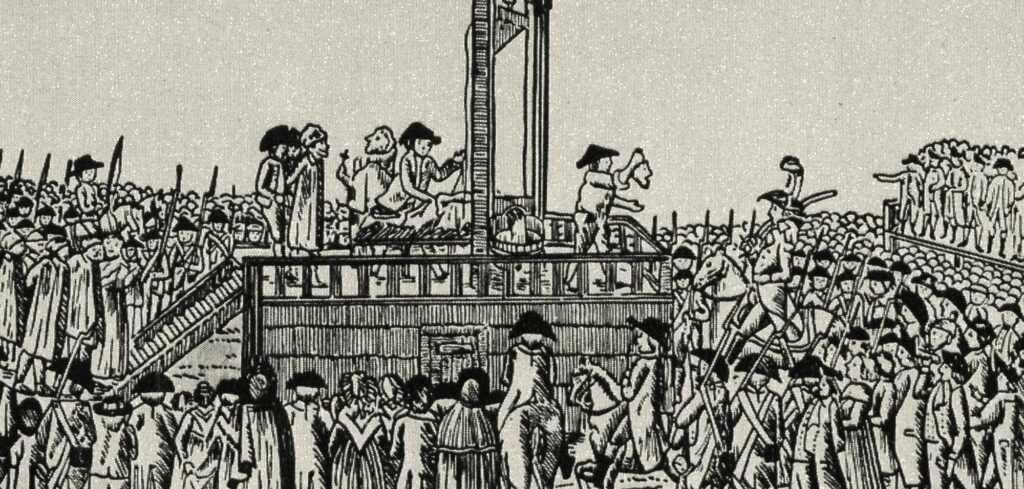

Um 1800 lernte Schinderhannes Juliane Blasius kennen, die ihn bis zu seinem Tod – zum Teil auch in Männerkleidung – begleitete und ihm zwei Kinder gebar. Im Sommer 1802 wurde Bückler in der Nähe von Wolfenhausen gefangen genommen und gegen seine ausdrückliche Bitte an die Franzosen ausgeliefert. Bis zu seiner Aburteilung vor dem eigens eingerichteten Spezialgerichtshof im Kurfürstlichen Schloss wurde Bückler im Mainzer Holzturm eingekerkert. Der Prozess gegen Schinderhannes sorgte für derartiges Aufsehen, dass Eintrittskarten verkauft werden mussten, um den Zuschauerandrang bewältigen zu können. Das Urteil erging am 20.11.1803 und lautete auf Todesstrafe, die am nächsten Tag im heutigen Volkspark vollstreckt wurde. Mit Schinderhannes wurden 19 weitere Räuber guillotiniert. An den Leichen der Hingerichteten führte die medizinische Gesellschaft galvanische Versuche durch.

https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/bueckler-johannes.html

Das Wirkungsfeld der Schinderhannes-Bande ist das Hunsrück- und Moselgebiet gewesen, auf hessischem Boden ist der Schinderhannes nur zweimal in Erscheinung getreten: Er hat als “Gasträuber” bei den Neuwiedern an dem Postraub zu Würges mitgewirkt und er hat mit seiner eigenen Bande im November 1800 einen Überfall auf das Pfarrhaus in Hundsanger bei Hadamar im Westerwald unternommen. Für Hessen ist die Schinderhannes-Bande deshalb nur insofern von Interesse, als auch von dieser Bande zahlreiche versprengte Mitglieder nach 1803 vor allem im südlichen Hessen auftauchen, sich mit den einheimischen Gaunern verbinden und die bisher linksrheinisch geübten Praktiken nach hier übertragen.

In Semd wohnte der berühmteste deutsche Räuber nicht nur in Gasthäusern, sondern fand dort auch in verschiedenen Privathäusern einen Unterschlupf und pflegte mehrfach seine Beziehungen zu den Räubern im Odenwald, Spessart und in der Wetterau. Unter anderem traf der Schinderhannes in Semd einen der Hauptanführer der so genannten “Niederländer Bande” bzw. “Neuwieder Bande”, Jakob Mayer, der den Spitznamen “Müller-Daumen”, weil ihm am linken Daumen der Fingernagel fehlte. Mit ihm beging der Schinderhannes Überfälle in Baiertail (heute Wiesloch) bei Heidelberg und Würges bei Bad Camberg im Taunus.

Anfang Mai 1802 logierte der Schinderhannes im Gasthof zum Engel in Semd. Damals kam es vermutlich in diesem Gasthof zu einer wüsten Schlägerei mit dem Räuber Johann Adam Heusner, der vom Hannes brutal verprügelt wurde. Innerhalb von zwei Wochen traute sich der Hannes wegen der Gendarmen jedoch kein einziges Mal, einen Überfall durchzuführen und Heusner sprach nach dieser Zeit meistens etwas abfällig über den Hunsrück-Räuber.

Kopf des Tages – Schinderhannes

Schon bevor sein Kopf unter der Guillotine gefallen war, hatte sich die Legende vom wirklichen Leben des Johannes Bückler (um 1779 bis 1803) getrennt. Noch vor seinem Prozess erschienen Biografien, die auf saftigen Kolportagen beruhten. Von da war es nicht mehr weit zur Erzählung vom „edlen Räuber“ und zum „Robin Hood aus dem Hunsrück“, den der Schriftsteller Carl Zuckmayer als „Helfer der Armen“ in den literarischen Olymp hob. Tatsächlich kam der Name, unter dem er zu Lebzeiten bekannt war, der Wahrheit näher: „Schinderhannes“.

Das bezog sich zum einen auf die wirtschaftliche Tradition der Familie, in die Bückler um 1779 herum im Taunus geboren worden war. Der „Schinder“ (Abdecker) gehörte wahrlich nicht zu den respektablen Berufen, zumal wenn im Nebenamt noch die Tätigkeit als Henker hinzukam. Vom Rand der Gesellschaft war es nicht weit zu einer kriminellen Karriere, die Bückler schon als Jugendlicher einschlug. Bereits mit 15 oder 16 Jahren erhielt er seine erste Verurteilung samt 25 Rutenschläge.

Das hielt ihn nicht davon, seinen Lebensunterhalt weiterhin in der Illegalität zu suchen. Vor allem der Viehdiebstahl versprach gute Gewinne. Denn seit Ausbruch der Französischen Revolution herrschte beiderseits des Rheins nahezu ununterbrochen Kriegszustand. Armeen wollten versorgt sein, nicht nur mit Fleisch, sondern auch mit Pferden.

Die Kämpfe zwischen den Heeren der Revolution und ihren Gegnern eröffneten Räuberbanden große Spielräume. Da sie sich in den Örtlichkeiten bestens auskannten, konnten sie leicht zwischen den Regionen hin und her wechseln. Überforderte Verwaltungen ließen zudem allerlei Schlupflöcher, was erklärt, warum nach Bückler zwar wiederholt gefahndet wurde und er auch gefasst wurde, stets aber Wege fand, sich seinen Häschern durch Flucht zu entziehen.

Dabei konnte er auf Unterstützung durch die Bevölkerung rechnen – allerdings weniger wegen seines Edelmuts, sondern wegen seiner bekannten Brutalität. Denn auch Schutzgelderpressung zählte zu seinem Portfolio. Dass Bückler dabei nicht zimperlich vorging, bewies er 1797, als er seinen ersten (bekannten) Mord beging. Er erschlug einen Rivalen mit dem Knüppel und soll noch auf dem Sterbenden herumgesprungen sein. Weitere Kapitalverbrechen folgten.

Das stärkte Bücklers Image in der kriminellen Szene, die durch Hunger und Krieg steten Zulauf gewann. Wenn wieder eine neue Bande für einen Beutezug zusammengestellt wurde, fanden sich immer genügend Interessenten, die dem erfolgreichen Räuber zu folgen bereit waren.

Das Übrige besorgte eine Selbstdarstellung, die Bückler von Kriminellen seiner Zeit abhob. Indem er nicht nur mit Gewalt nahm, sondern sich mal als Franzosenfeind, mal als Streiter für die Armen, mal als Kämpfer gegen die Obrigkeiten ausgab, verschaffte er sich einen Ruf, der seine kommerzielle Tätigkeit überstrahlte. Zumindest in Gegenden, in denen er nicht permanent Höfe und ganze Ortschaften überfiel oder Reisende und Händler auf offener Straße ausraubte.

Im Juni 1802 wurde Bückler mit einigen gefangenen Kumpanen nach Mainz gebracht.

Die Leidtragenden ließen sich nicht vom Glorienschein eines „Robin Hood“ blenden, sondern setzten ihre Hoffnung auf die Gendarmerie, die die Franzosen nach der Machtergreifung Napoleon Bonapartes am Rhein aufbauten. Das engte Bückler Handlungsspielräume zunehmend ein, sodass er sich als fahrender Händler versuchte. Am 31. Mai 1802 lief er bei Selters im Taunus einer Patrouille in die Arme, die ihn festnahm, ohne seine Identität festzustellen. Daher hätte er sich beinahe noch in ein Rekrutierungsbüro der Armee absetzen können, wenn er nicht schließlich erkannt worden wäre.

In endlosen Verhören versuchte Bückler durch ausgesuchte Redseligkeit, seine Richter gnädig zu stimmen. Rund 100 Namen von Kumpanen und Helfershelfern plauderte er aus. Auch nannte er zahlreiche Details seiner Raubzüge. Am Ende umfasste die Liste seiner Untaten mehr als 200 Einträge, vom Diebstahl über Raubüberfälle und Erpressung bis zum Mord.

Quelle: picture alliance / akg-images

Doch die Kooperation wurde Bückler von den Behörden nicht gedankt. Der Prozess, der am 24. Oktober 1803 in Mainz eröffnet wurde, war eine Farce: Schon Tage vor der Urteilsverkündung wurden die Särge bestellt. Am 21. November rollten die Karren mit 20 Delinquenten zum Schafott. Die Bekanntheit des Schinderhannes dürfte dafür gesorgt haben, dass sich 30.000 Zuschauer auf dem Richtplatz einfanden. Wie stets bei solchen Gelegenheiten wurde getrunken, getanzt und gehurt.

Mehr als die Hälfte des Publikum soll „zum weichen, zärtlichen Geschlechte (gehört haben), von denen sogar ein großer Teil die Metzelei von 20 Menschen ohne sonderliche Anfälle von Weichheit mit ansehen konnte“, notierte ein Augenzeuge. Als die Schneide hinabfiel, ging ein Raunen durch die Menge. Die Henker bemühten sich, Bücklers Blut in Bechern aufzufangen. Potenzielle Kunden gab es genug, galt das Blut von hingerichteten Verbrechern doch als probates Mittel gegen Epilepsie.

Die Anziehungskraft, die Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, bereits zu Lebzeiten und erst recht nach seiner Guillotinierung in Mainz am 21. November 1803 auf die Menschen ausgeübt hat und ungebrochen bis heute weiter ausübt, stellt ein Faszinosum eigener Art dar. Seine Person musste sich im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte die unterschiedlichsten ideologischen Inanspruchnahmen und Fehldeutungen gefallen lassen, sei es, dass ihn Deutschnationale zum Franzosenfeind oder die Nationalsozialisten zum Antisemiten machten. Den historischen Schinderhannes haben Wissenschaft und Heimatforschung erst vor gut 40 Jahren entdeckt. Gleichwohl hat sich ein Bild vom Schinderhannes gehalten, das dessen Verbrechen herunterspielt und ihn zum Helfer der Armen oder sogar zum gescheiterten Helden stilisiert. In Erinnerung an den Tod des Schinderhannes vor 200 Jahren hat das Stadtarchiv Mainz 2003 in einer Ausstellung jene Ereignisse gewürdigt, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass der Schinderhannes fester Bestandteil unseres kollektiven Gedächtnisses wurde: die Inhaftierung, den Prozess und die Hinrichtung in Mainz. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Rolle der Medien und deren Anteil an der Entstehung des Schinderhannes-Bildes. Weitgehend ausgeblendet wurde dagegen die Zeit vor der Inhaftierung: Sein „Räuberleben“ ist in der Vergangenheit zur Genüge thematisiert worden. Das Stadthistorische Museum Mainz zeigt nun nochmals große Teile dieser Ausstellung, die einen Anstoß zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Person des Schinderhannes geben möchte.

Das Stadtarchiv Mainz hat die Ausstellung “Schinderhannes – Prozeß und Urteil 1803” online veröffentlicht. Sie erreichen die Ausstellung unter folgendem Link: http://internet.mainz.de/schinderhannes/

Links und weiterführende Literatur

Iganz Ferdinand ARNOLD, Schinderhannes Bueckler genannt der beruechtigte Räuberhauptmann, Erfurt 1802–1803, 2 Bde.

Karl Georg BOCKENHEIMER, Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen Herrschaft (1798-1814), Mainz 21891.

Die rheinischen Räuberbanden: Schinderhannes, Fetzer und Co., hrsg. v. Heiner BOEHNKE, Frankfurt am Main 1993.

Die großen Räuberinnen. Und wenn der Kopf fällt, sag ich hoppla, Heiner BOEHNKE, Bettina HINDEMITH u. Heinz SARKOWICZ, Frankfurt am Main 1994.

Hans Peter BRANDT, Johannes Bückler. Anspruch und Wirklichkeit, in: Lebendiges Rheinland-Pfalz 21, Heft 1, 1968, S. 8–28.

Hans Peter BRANDT, Schinderhannes ohne Mythos, in: Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld und der Heimatfreunde Oberstein 58, 1984, S. 17–34.

Hans Peter BRANDT, Schinderhannes ohne Mythos. Vortrag gehalten am 26. Heimattag des Landkreises Birkenfeld am 30. Oktober 1983 in Herrstein, Idar-Oberstein 1984 (Erweiterter Sonderdruck).

Hans Peter BRANDT, Wirkungsstätten des Schinderhannes in Rheinland-Pfalz, in: Heimatkalender für den Landkreis Birkenfeld 46, 2001, S. 235–238.

H. L. Breughel, Johannes Bückler genannt Schinderhannes, der größte Räuberhauptmann des 18. Jahrhunderts. Sein und seiner Gefährten Leben, Treiben und tragisches Ende. Nach Akten, Traditionen und neuen Quellen dem Deutschen Volke erzählt von H. L. Breughel, Berlin 1870.

Frank BUCHHOLZ, Der Schinderhannes in Geschichte, Volksphantasie und Dichtung, Diss. phil. Bonn 1952.

Hans-Eugen BÜHLER, Weitere Ergebnisse zur Schinderhannes-Forschung aus Dokumenten des Österreichischen Staatsarchivs, in: Saarländische Familienkunde 2, Heft 7, 1969, S. 163–173

Ernst A. CZERWONKA, Schinderhannes. Der tollkühne Räuber und Abenteurer. Leipzig 1890

Gabriele B. CLEMENS, Beamte im napoleonischen Deutschland, in: Napoleonische Herrschaft in

Udo FLECK, „Die Geißeln der Menschheit” – Die Bande des ‘Schinderhannes’ Johannes Bückler, in: Unrecht und Recht. Kriminalität und Gesellschaft im Wandel von 1500– 2000. Wissenschaftlicher Begleitkatalog der gemeinsamen Landesausstellung der rheinland-pfälzischen und saarländischen Archive in Trier 2002 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 98), Koblenz 2002, S. 340–359.

Günther FLECKENSTEIN, Schinderhannes-Jubiläum in Hersfeld, Mainz 1978.

Etienne FRANÇOIS, Unterschichten und Armut in rheinischen Residenzstätten, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 62, 1975, S. 433–464.

Manfred FRANKE, Schinderhannes. Kriminalgeschichte voller Abentheuer und Wunder und

doch streng der Wahrheit getreu 1802. Wiederaufgefunden im Jahre 1977 und hrsg. v. Manfred FRANKE, Berlin 1977.

Manfred FRANKE, Schinderhannes: Das kurze, wilde Leben des Johannes Bückler, neu erzählt nach alten Protokollen, Briefen und Zeitungsberichten, Hildesheim 1993.

Manfred FRANKE, Der Schinderhannes in der deutschen Volkskultur. Eine volkskundliche Monographie, Frankfurt am Main 1958.

Heinz FRIEDEL Der Steckbrief und andere Legenden um den Räuberhauptmann Johannes Bückler genannt „Schinderhannes”. Kaiserslautern 1945.

F. GEERDS, Art. „Konkurrenz”, in: HRG II, Berlin 1978, Sp. 1075–1083.

Hellmuth GENSICKE, Kritische Studien zur Herkunft des Schinderhannes (Johannes Bückler), in: Genealogisches Jahrbuch 12, 1972, S. 136–146.

Annette GRÜNEWALD, Dichtung und Wahrheit im Schinderhannes-Schrifttum, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst des Mittelrheins und seiner Nachbargebiete 14, 1962, S. 48–58.

Annette GRÜNEWALD, Eine Schinderhannes Genealogie, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst des Mittelrheins und seiner Nachbargebiete 18/19, 1966/67, S. 128–163.

Dagmar LUTZ, „Ein Mann, wie er im Buche steht.” Versuch einer Lebensbeschreibung des Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, in: Schurke oder Held? Historische Räuber und Räuberbanden (Ausstellung des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, 27. September 1995 bis 7. Januar 1996) (Volkskundliche Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Bd. 3), hrsg. v. Harald SIEBENMORGEN, Sigmaringen 1995, S. 81–96.

Helmut MATHY, Edler Räuber oder Krimineller? Legende und Wirklichkeit des Schinderhannes, in: Große Prozesse. Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte, hrsg. v. Uwe SCHULTZ, München 21997, S. 234–241.

Helmut MATHY, Schinderhannes – und kein Ende, in: Jahrbuch des Kreises Bernkastel-Wittlich 1985, S. 209–215.

Michael OHLMANN, Aus den Akten des Schinderhannesprozesses, in: Heimatblatt für Nahe und Hunsrück 12, 1932, Nr. 2, S. 7 f.; Nr. 3, S. 9–12; Nr. 4, S. 13–16; Nr. 5, S. 19 f.; Nr. 6, S. 22–24; Nr. 7, S. 27 f.; Nr. 8, S. 32; Nr. 9, S. 34 f.; Nr. 10, S. 35 f.; Nr. 11, S. 41 f.; Nr. 12, S. 46–48; Jahrgang 13, 1933, Nr. 1, S. 3 f.; Nr. 2, S. 5 f.; Nr. 7, S. 25–27; Nr. 8, S. 30 f.; Nr. 9, S. 35 f.; Nr. 10, S. 37–39; Nr. 11, S. 41–44; Nr. 12, S. 45–48.

Michael OHLMANN, Aktenmaterial zur Geschichte des Räuberunwesens gegen Ende des 18. Jahrhunderts, in: Heimatblatt für Nahe und Hunsrück 5, Nr. 3, 1925, S. 12.

Michael OHLMANN, Schinderhannes im Gefängnis, in: Heimatblatt für Nahe und Hunsrück 5, Nr. 3, 1925, S. 11 f.

Josef Friedrich PERKONIG, Der Schinderhannes zieht übers Gebirg, München 1935.

Christine PETRY, Einführung in die historische Kriminalitätsforschung, in: Unrecht und Recht.

Carl RAUCHHAUPT: Aktenmäßige Geschichte über das Leben und Treiben des berüchtigten

Räuberhauptmannes Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, und seiner Bande, [Bad] Kreuznach 1891.

Frank UNRUH, Prozeß und Hinrichtung des „Schinderhannes” (1803), in: MORITURI: Menschenopfer – Todgeweihte – Strafgerichte, hrsg. v. Hans-Peter KUHNEN, Trier 2000, S. 203–171

Carl ZUCKMAYER, Die Mainzer Moritat vom Schinderhannes, bearbeitet von Jochen BECKER, in: Blätter der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft 13, 1992, Heft 2, S. 3–29.

Carl ZUCKMAYER, Die Mainzer Moritat vom Schinderhannes, abgedruckt in: Schlimme Gauner, schöne Lieder. Räuber und ihre Balladen gesammelt und portraitiert von Heiner BOEHNKE u. Heinz SARKOWICZ, München/Wien 1996, S. 62–69.

Carl ZUCKMAYER, Schinderhannes, in: Carl ZUCKMAYER, Stücke meines Lebens, Stuttgart/Hamburg 1966, S. 69–144.

[Gedruckte Quellen und Literatur: Dr. Udo Fleck]