Kirchbrombach, südöstlich von Darmstadt, nördlich von Erbach am Fusse der Böllsteiner Höhe, der alten Birkunhart im Plumgau gelegen, erscheint urkundlich unter folgenden Namensformel: im 11. Jahrhundert Brambuch, 1012 und 1324 Branbach, 1450 und 1461 Kirchbranbach, zur Unterscheidung von dem nahen Langenbranbach, jetzt Langen-Brombach, 1602 Brambach genannt, vom althochdeutschen -prama, mittelhochdeutsch brame, brome, Brombeere.

Kirchbrombach war Hauptort der vom Mümlingthal zum Gersprenzthal Allgemeines über vierzehn Dörfer sich erstreckenden Cent gleichen Namens, und bildete, wie eine Cent, so auch eine Pfarrei. Zu beiden gehörte in ganz alter Zeit auch die Cent Oberkainsbach mit Ober- und Untergersprenz. Die Cent Kirchbrombach war nicht, wie die Cent Lützelbach, Breubergisches Allodialgut, sondern Fuldisches Lehen. Die alte Malstätte, wo das Centgericht zusammenkam, war zu Kirchbrombach vor dem Kirchhofe unter einer Linde.

Wir stehen vor der Kirche in Kirchbrombach. Der Platz vor der Kirche war auch Richtstätte, der Weg zum Galgen (auf halben Weg Richtung Hembach) stand den Menschen auf dem Kirchhof sichtbar vor Augen. Die ehemals auf dem Kirchhof stehende Linde war Teil der ehemaligen Centgerichtsstätte. Die heute hier stehende Linde (Luther-Linde) wurde am 11.11.1883 gepflanzt.

Daß das Zentgericht unter einer Linde vor der Kirche gehegt wurde, spricht für eine ziemlich gleichzeitige Anlage, wie das auch dem Übereinstimmungs – Befund von Kirchensprengel und Zentbereich entnommen werden kann. Es mag also von Anfang an eine Art Wehrkirche mit angeschlossenem Herrschaftssitz gewesen sein. Alles beides scheint um 1400 restlos abgebaut (oder zerstört?) worden zu sein. Danach wurde die Kirche am alten Platz durch die Patronatsinhaber, die Grafen v. Wertheim und die Schenken v. Erbach, die den eppsteinischen Anteil erheiratet hatten, neu aufgebaut, d.h. der Chor kann dieser Zeit noch entstammen. Die Wehranlagen wurden nicht mehr erneuert. So ist dieser alte, wehrhafte Zentmittelpunkt heute fast unerkennbar geworden.

Wir setzen unseren Weg mit der Markierung (+) durch das Dorf fort und gelangen – am Golfplatz vorbei – hinauf zum Galgenberg. Hier, am ehemaligen Galgen, wurden die Todesurteile vollstreckt, die das in Kirchbrombach tagende Centgericht verhängt hatte. Auf dem schmalen Diebspfad gelangen wir zu den Galgensteinen…

Das Centgericht [eine Zent oder Cent bezeichnete einen Gerichts- und Verwaltungsbezirk im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation] Kirchbrombach tagte jährlich zweimal. Es war zuständig für die “Hohe Gerichtsbarkeit” und hatte Recht zu sprechen über Mord, Brand, Diebstahl und Notzucht. Zur Ahndung der Verbrechen stand ihm der Blutbann zu, das heißt, die Befugnis über Leben und Tod entscheiden zu können. Oberster Herr im Bezirk des Centgerichts Kirchbrombach war nach einem Weistum von 1421 der Graf von Wertheim. Als Vorsitzender des Centgerichts amtierte neben 12 Schöffen der Zentral-Schultheiss.

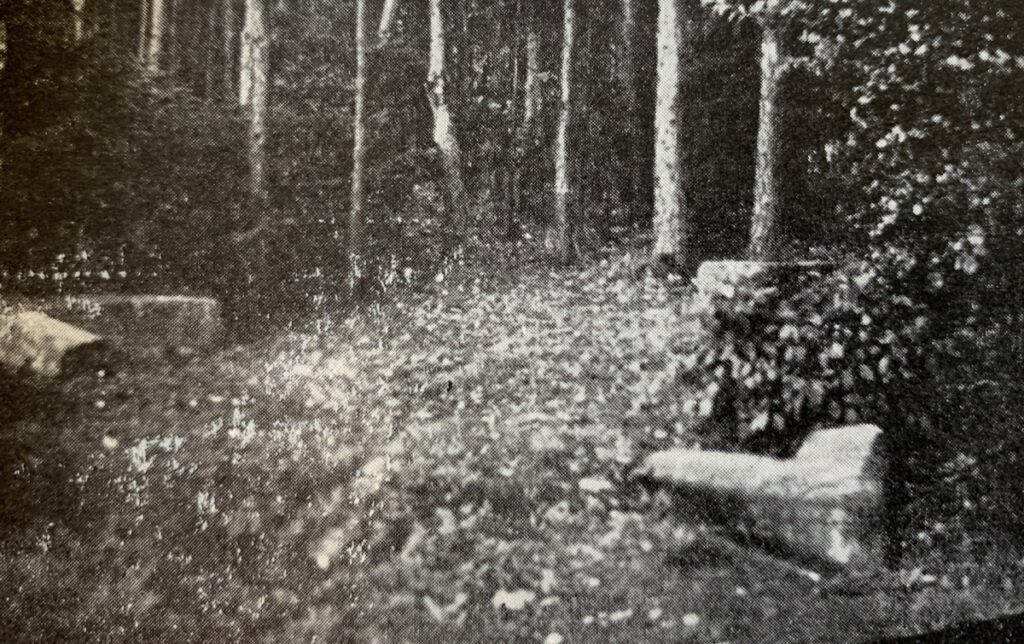

Böllsteiner Höhe – Abb. 47 bei Karl Frölich, Stätten mittelalterlicher Rechtspflege auf südwestdeutschem Boden, besonders in Hessen und den Nachbargebieten, 1938

Interessanterweise ist der ehemalige Galgen von Kirchbrombach nicht in den Haas’schen Karten von 1800 eingezeichnet. Der Galgen von Ober-Kainsbach allerdings schon. Diese frühen Karten waren militärische Situationskarten der Ländern zwischen dem Rhein, Main und Neckar nebst den

angrenzenden Gegenden im Maßstab ca. 1:30380 und wurden ab 1788 vom hessischen Artillerieoffizier und Militärkartographen Johann Heinrich Haas (1758–1810) „geographisch aufgenommen und herausgegeben“. Dies war die erste Karte großen Maßstabes des Rhein-Main-Gebietes, auf der

unter anderem sämtliche Siedlungen im Grundriss dargestellt sind. Sie galt als mustergültig für die damalige Zeit und wurde viel beachtet.

Drei aus dem Boden ragende, triangulär gestellte Pfeilerstumpfe bezeichnen die Überreste der alten Richtstätte. Es handelt sich, ähnlich wie in Höchst/Odw., um drei dreieckig zugehauene Sandsteine, in die nach der Grundlinie des Dreiecks Vertiefungen, angeblich zur Aufnahme der Galgensäulen, angebracht sind. Wahrscheinlich waren es die Bodenbalken des Galgens, die dort eingesetzt wurden oder aber die Steine sind nur die Begrenzung des eigentlichen Galgens gewesen. Vermutlich dienten sie aber zur Fixierung, also als Widerlager, der senkrechten Pfosten eines Hochgerichts. Eventuell handelt es sich um ein teilmobiles Hochgericht, das nur bei Bedarf aufgerichtet wurde.

Grundherrschaft und Grundbesitzer von Kirchbrombach

Zur Zeit, als die Herrschaft Breuberg im 15. Jahrhundert zu drei Viertel Wertheimisch und zu ein Viertel Erbachisch war, gehörte diese Cent beiden Ganerben gemeinschaftlich und jede der Herrschaften hatte hier einen Schultheissen. Wie in allen Orten dieser Cent waren auch zu Kirchbrombach verschiedene Geschlechter vom niederen Adel begütert. Namentlich hatten die Starkerade und Erlebache hier Gefälle, die sie theilweise von Wertheim, theils von der Erbacher Linie der Schenken zu Lehen trugen, bevor noch Erbach Antheil an Breuberg hatte. (G. Simon.). 1408 und 1424 hat Henne Starkerat Güter von Graf Johann von Wertheim zu Lehen. 1445 haben Fritz von Erlebach und Philipp Starkrat das 1424 genannte Lehen von Graf Georg von Wertheim.

Das Zentgericht

Das Zentgericht stand unter der Leitung des Zentschultheißen (auch Zentgraf). Das Gerichtsurteil fällten („schufen“) jedoch die 12 Zentgerichtsschöffen. Diese waren Laien und urteilten ursprünglich nach gesundem Menschenverstand und altem Herkommen – also dem mündlich überlieferten Gewohnheitsrecht – wie es in den Landrechten schriftlichen Niederschlag fand. 1792 werden im Protokollbuch der C.gerichts Schopf [Zentgerichtsschöffe] N. Hofmann und der Centgerichts Schöpf König zu Balschbach [Balsbach] genannt. Das Gericht wurde auf dem Lindenplatz unterhalb der Kirche bzw. der früheren Burg abgehalten (gehegt), wo sich auch das Gefängnis befand. Im Gewannenbuch von Kirchbrombach aus dem Jahre 1757 heißt es dazu unter Nr. 12: der gemeine Lindenplatz u. sich darunter befindl.[iche] gehorsamb [Gefängnis], so mit einer Mauer

umgeben.

Die Hegung (feierliche Eröffnung und formale Abhaltung) des Zentgerichts begann mit einem Wechselgespräch nach einem festgelegten Wortlaut zwischen Zentschultheiß und Zentschöffen, in dem u.a. abgefragt wurde, ob das Gericht richtig – das heißt nach altem Herkommen – abgehalten werde. Der Zentschultheiß verkündete nach dem Urteilsspruch der Schöffen das Urteil und überwachte die Vollstreckung durch den Nachrichter (Scharfrichter, Henker).

- bis 1806: eigene Cent

- 1806 gelangt Kirch-Brombach mit der Cent an das Großherzogtum Hessen

- 1820: standesherrliches Amt Breuberg

- 1822: Landgericht Höchst

- 1879: Amtsgericht Höchst

Ein Siegelstempel des Centgerichts befindet sich im Besitz des Herrn Gastwirth Schwinn; die Formen weisen auf die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts. — Die letzte Fahne der Cent wird im Pfarrhof aufbewahrt; sie besteht aus Seidenstoff in doppelt übereinander angeordneter hellroth-blau-weisser Streifung. Die eine Seite zeigt das aufgemalte Wappen Von Erbach-Breuberg in lebhafter Farbengebung; auf der anderen Seite erscheint die Wappengruppe von Löwenstein, Wertheim, Pfalz und die Jahrzahl 1784. Wann die letzte Exekution stattfand, ist nicht bekannt.

Lage

Die Reste des Galgens sind im “Eckwald” – Am Galgenberg Flur 11, Flurstück 3 zu finden

http://www.geoportal.hessen.de/ ((c) Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation)

Quellen:

- RIEBELING, Heinrich, Historische Rechtsmale in Hessen. Ein topographisches Handbuch zur Rechtsgeschichte. Heidelberg, Kohl und Noltemeyer, 1988; 1992

- FRÖLICH, Karl, Stätten mittelalterlicher Rechtspflege auf südwestdeutschem Boden, besonders in Hessen und den Nachbargebieten (= Arbeiten zur rechtlichen Volkskunde Heft 1), 1938

- https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kdgh_erbach/0171

- https://www.schnellerts.de/index.php/2018/02/27/etwas-ueber-die-alte-zent-kirch-brombach/

- Das Haingerichtsbuch von Kirchbrombach 1687 – 1823, Protokolle der Gemeindeversammlungen – Dr. med. vet. Norbert Harre

- https://www.kompass.de/wanderkarte/